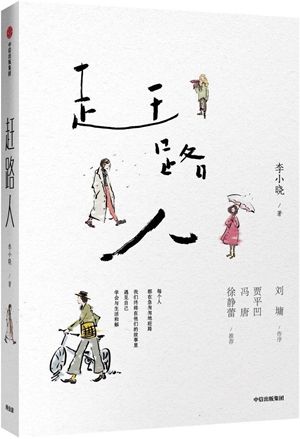

《赶路人》,李小晓 著,中信出版集团

我花了四个夜晚,一口气看完小晓的《赶路人》,这是我近年少做的事。

首先因为书写得精彩,一波接着一波,看似故事结束了,又柳暗花明,别开生面,吸引我往下看。而且她从生老病死的城市写起,再把场景拉到全球;从省吃俭用的上一代,写到奢华的社会精英,尤其写后者的情感世界,是我很好奇的。

我也对小晓好奇,想深入了解这位在国内担任著名财经杂志记者,后来到纽约的新华社北美总分社工作,再从哥伦比亚大学研究所毕业,转往香港金融界发展,还曾经带着丈夫和孩子来长岛看我的才女。可是就像小晓本人显露的慧黠,她的作品也古灵精怪,让人看不到隐藏在后面的她。为此,我特别写信问她灵感的来源,她的回答是:

“有句话说‘所有创作都是自传’,例如村上春树的《挪威的森林》就是取材于他的真实生活,书中绿子的性格和他的夫人阳子是一样的。

“我的文章也是如此。文章的人物姓名、背景都是虚拟的,但每个人物都在真实生活中有原型。有的人物是几乎未经雕琢地还原了一个真实故事,但有的人物则是对应了两三个原型。

“往往最初我都是被生活中某件事打动,然后追根溯源去还原一个完整的故事。例如《我的父亲老何》,就是缘自一位年长的朋友讲起他父亲去世前,他总喜欢和父亲挤在一张病床上睡觉,长期失眠的他在父亲的鼾声和点滴声中总能安然入眠。听他讲这个情节时我非常动容,于是结合他父亲的故事,掺杂了我对自己父亲的理解,有了那篇文章。

“是的,写回外婆家过年那一篇几乎没有虚构成分,都是真实所见所感。”

按说一个小说家在作品中隐藏自己是对的,我之所以这样问,一是由于好奇,一是因为在她的作品中,“热笔”与“冷笔”交互出现。热的地方,譬如写姥姥的假牙、姨娘的褥疮,有血有肉,是深情的流露;冷的地方,譬如写婚外情,明明缠绵激情,却显露了出奇的冷静。像是:

中年男人和女人都是一座座孤岛,自给自足已是不易,还能时不时互相温暖就是荣幸了。无关爱情,无关财富,义气大于柔情。

但我情愿在我和黄芙的关系中增加一些物质的成分,仿佛这样就可以让关系变得更加简单,符合社会广义的情人模式。

……

她不仅不需要我对她负责,不仅不会寻死觅活地挽留我们的关系,甚至不觉得我们的关系需要一个解释。

她就这么轻描淡写的一句话,她要结婚了,不知道是和谁,更不知道是从何时开始的。

再也许,当我欣赏地望着她独立的背影穿梭在全世界, 我就应当有预感,这样的女人,是应该送给我这样的结局的。

……

我想小晓的“冷笔”,应该得力于她的见识,年纪轻轻就能“却道天凉好个秋”;也得力于她从事新闻工作多年,能够冷静客观地记录。那种不疾不徐、娓娓道来的笔触,像把刀,慢工细活地切出“人生肉丝”的拼盘。

正因此,我被吸引,欲罢不能地看完整本书。而且在结尾处见到小晓描述她的家乡——西安,以及那段耐人寻味的话:

有浪漫遐想的故乡总能帮人招桃花。比如我认识一个姑娘,来自沈从文的故乡,偏又在国外念过书,湘西小镇的泥土气息和华盛顿的樱花香混杂成一种只闻其名便可为之倾倒的神秘感,让这姑娘这些年不知吸引了多少男青年。

西安也是招桃花的重镇。回想我寥寥可数的桃花史,多少可以归功于故乡的威名。

这或许是中国新一代精英的特色:古国的文化、泥土的气息,经过现代思潮的浸润、国际环境的冲击,在理想、梦想、创新、怀旧与现实之间撞击出迷人的气质。

这让我想到伊朗名导演阿巴斯·基亚罗斯塔米(Abbas Kiarostami)的影片《生生长流》,在天崩地裂的大地震之后,死里逃生的难民在空地上架起天线,看世界足球大赛。

人生短暂,就像小晓的书名《赶路人》,只是那样发生、那样发展、那样计较也不计较,然后那样结束 。

每个人都会走过那么一遭,很轻也很重,很壮丽也很淡远,很特殊也很平凡……

2019年4月写于纽约