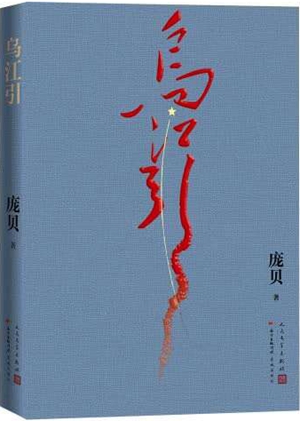

《乌江引》,庞贝 著,人民文学出版社,2022年2月出版

埃斯库罗斯有一句名言:“记忆是所有智慧之母。”这里头蕴含着在印刷术并不发达的时代,相信人类具有创造知识的能力却缺乏保存载体的感慨。而在印刷术发明之后,也包括现代互联网等出现之后,人们发现,记忆的问题并没有完全解决。人们依然肯定记忆的重要性,并且,记忆的问题越来越细化了。玛格丽特在《记忆的伦理》就提出了一系列的问题:人们是否有义务记住过去的人和事件?是否存在记忆的伦理?存在的话,人们又该以什么方式来记忆?这些问题无疑都是非常重要的,尤其是在历史题材的写作中,几乎无从回避。在阅读庞贝的长篇小说《乌江引》时,我就时常感到它蕴含着对上述问题的关切。

《乌江引》的叙事主线,和以下这一重要的历史事件有关:在红军的二万五千里长征中,以“破译三杰”曾希圣、曹祥仁、邹毕兆为破译主力的中革军委二局,曾利用早期无线通讯技术侦收敌台信号,几乎成功破译了国民党军的所有密码情报,为红军在长征中一次次地突破重围、绝处逢生起了至关重要的作用。

如果给《乌江引》作一个简单的归纳,我想到以下的说法:历史深处的求真。这是因为,一方面,《乌江引》中所写到的“破译三杰”,也包括当时的很多革命志士,之所以在那个年代投身革命运动,正是基于对历史和时代趋势的认识,从而开始个人的求真之旅。他们追求革命信仰的真谛,也在革命真理的指引下展开行动。另一方面,庞贝写作这部作品,也正是为了在历史深处求真。长征路上情报破译这段历史,无疑是非常重要的,可是在很长一段时间里又处于高度保密的状态。甚至“破译三杰”的家人,在很长一段里也丝毫不知道“破译三杰”的经历和革命身份。庞贝因为曾在那个系统工作过,接触到不少一手资料,更为“破译三杰”等人的革命精神、信念所深受触动,由此而萌发了写作《乌江引》的想法并付诸行动。虽然在今天,这段秘史已有了言说的空间,但是要真实地呈现当时的革命历史情景,又让这样的书写是有艺术性的——既有历史之真也有艺术之真,依然非常不容易。

庞贝不得不在历史深处艰难地求真。他在《乌江引》中做了很多的努力和尝试。以下几点,我觉得很值得注意。

首先是《乌江引》的结构和写法。庞贝在掌握大量解密档案及“破译三杰”后人提供的一手资料为基础,写就了这部作品。《乌江引》以“破译三杰”等革命者的活动为主线,巧妙地勾连起红军长征、抗日战争、解放战争等二十世纪中国革命史,从而实现了宏观和微观的结合。整部作品分为“速写”和“侧影”两大部分,前者主要是军委二局匿名者的战地笔记,后者则今人对这段秘史的艰难寻访。在具体的书写过程中,庞贝则是以“速写”作为主要的方法:

无论是记人还是记事,多是采用“速写”式的、粗线条的写法,又务求传神。“速写”部分在结构和表述上都是以非虚构的表现手法为主,力求客观准确。“速写”部分甚至很少使用语助词,异常简洁,有含蓄之美。而这一结构和写法的选取,则是出于一个小说家的叙事自觉和语言自觉,如庞贝所谈到的,这部作品的创作,“要建立在史实的基础上,虚构的空间很小。一方面历史大的方向和事实你是不能改编的,必须要真实可考。《乌江引》中有很多高层领导出现,他们的一言一行、每一笔都必须有出处,不能虚构。”而“战地笔记”本身又是一个虚构的文本,确切地说,是以非虚构的形式呈现的虚构文本。文学的张力,就在虚实之间诞生。

这种结构和写法,使得《乌江引》最终同时具有非虚构与虚构作品的美学质地。甚至可以说,它在写法上,具有史学著作的克制和严谨。这种尝试,特别是在对历史之真的表述上,在近年的文学界并不多见。它还具有一种历史著作所特有的对“记忆”的重视。对特定的人与事件的记忆,是义务,更是一种责任。记住本身就是合乎伦理的行为,因为它包含着对遗忘的提醒或抗拒;而记忆的伦理不只是与过去有关,更与当下和未来有关。《乌江引》的书写,回应着、也实践着这样的记忆伦理和写作伦理。

另外,这样一段革命的秘史天然地具有传奇的色彩,往革命历史传奇的路子写本是顺理成章的,庞贝却没有选择这一路径。面对这一题材,他的态度是郑重的。在他眼中,这并非传奇,而是史诗。实际上,《乌江引》是有史诗色彩的。通常说到史诗型的写作,很多人会认为,这样作品需要有巨大的叙事体量。仿佛只有如此,才称得上是史诗。大概是出于这样的思考,在近年具有史诗追求的作品中,尤其是在长篇小说的写作中,作品的篇幅普遍很长成为常见的现象。对于有的题材而言,一定的叙事长度确实是有必要的。然而,在不少作品中,篇幅之长是通过注水的形式来达成的。很多无效的细节和可有可无的笔墨恰恰降低了读者对作品的阅读兴趣。在这样的语境中,《乌江引》在叙事上的慎重与简约,让我觉得特别可贵。对于这样一个重要的、具有史诗色彩的历史题材,庞贝仅仅用了十七万字左右的篇幅予以表现。这也说明了一点,史诗性作品并非一定得有很长的篇幅。认为史诗型写作必须无限度地拉长篇幅,这其实是一个误解。相应地,我再次想到求真的问题:求真的写作,它必定是诚恳的——对历史的诚恳,对题材的诚恳,对艺术的诚恳,还有对作家自我和读者的诚恳。